从始建于西晋的泉州九日山延福寺的出土风狮爷,到福州鼓山涌泉寺戏球狮;从漳州的木板年画“招财狮”,到宁德柘荣剪纸“瑞狮”窗花;从闽南地区盛行的狮阵狮舞,到活跃在泉州、宁德等地抗疫一线的一支支“福狮”志愿服务队……狮的形象在福建无处不在,已成为八闽大地独特的人文景观,给人们带来了幸福与美好,增添了信心与力量。

泉州威远楼石狮(陈英杰 摄)

跨山越海 狮会闽地

狮子,最早来自西域的“瑞兽”,伴随着丝绸之路的驼铃声,穿越迢迢沙漠,于汉代以“贡狮”的形式传入中国,被视为祥瑞的象征。《后汉书·西域传》载,东汉章和元年(公元87年),“月氏国遣使献扶拔、狮子”。宋元以后,狮子又经由古代海上丝绸之路进入我国东南沿海。

狮文化进入福建是在魏晋时期,随着中原移民入闽。同时,福建作为古代海上丝绸之路的重要起点和发祥地,福州、泉州、漳州、厦门等港口随着对外贸易的开展,成为了中外狮文化交流传播的中转站。清代泉州诗人富鸿基曾留下“重译梯航神兽通,遐荒殊域喜来同”的佳句。一个“喜”字,洋溢着满满的福气和喜庆之意;一个“同”字,表达了感同身受的喜悦心情和分享幸福的愉悦感。

泉州开元寺印度教的狮身人像(陈英杰 摄)

2000多年来,狮子或经陆上丝绸之路长途跋涉运送,或借由海上丝绸之路的高桅巨舶输送,狮子的形象及文化也逐步汉化并扎根下来,成为与龙、凤、麒麟并驾齐驱的中国传统灵兽。

狮文化传至福建之后,历经闽都文化、闽南文化、客家文化等地域文化的浸染,吸纳了八闽的“福气”,咆哮荒野、睥睨万物的狮子形象,变得更加和气安详、温顺可爱,增添了不少传统吉祥符号,逐步演化成能够驱邪纳福、守护一方的瑞兽。

泉州开元寺的石狮子(陈英杰 摄)

狮身福魂 相映成趣

对石狮子的推崇与喜爱,在福建十分普遍。特别在泉州,带“狮”的地名有900多个,“狮”迹遍布宫观寺庙、大街小巷、道路桥梁,可见泉州人对狮子的钟爱。

洛阳桥的石狮子(陈英杰 摄)

福州鼓山涌泉寺戏球狮(福州市委宣传部 供图)

在民间,则流传着这样一首耳熟能详的民谣:“摸摸石狮头,一生不用愁;摸摸石狮背,好活一辈辈;摸摸石狮嘴,夫妻不拌嘴;摸摸石狮腚,永远不生病;从头摸到尾,财源广进如流水。”字里行间,流露出人们希望从狮子身上沾沾福气,祈求吉祥如意、幸福安康的朴素愿望。

“含财狮”整体造型新颖,代表人们追求美好生活的愿望(陈英杰 摄)

搭配盆景的石狮(陈英杰 摄)

从石狮市博物馆所展示的历代石狮子中,可清晰看出狮的形象不断演变的过程。比如,隋唐时期,石狮子前肢斜伸、昂首挺胸,气魄非凡、威风凛凛;宋代,石狮子开始配饰绣球、如意、铃铛、葫芦、铜钱、祥云等吉祥之物,威武之余又添几分祈福色彩;到了明清,石狮子进一步向世俗化发展,一些民居门口的石狮子笑靥粲然,特别是惠安石雕圣手李周的“转头狮”,呈现欢快、亲和、热情的萌态,生动活泼的南狮就此走上历史舞台,与威武雄健的传统北狮各领风骚。

福建转头狮为斜项昂首状(陈英杰 摄)

石狮市博物馆收藏一对清代石狮雕像,就是南狮的代表之作。其雕刻技艺精湛,结构匀称、圆转柔滑,线条起伏明快、犀利清新,堪称镇馆之宝。这对石狮子一雄一雌,神态自然、左顾右盼、含情脉脉,符合“阴阳和谐”“和睦安宁”的传统理念。雄狮手握绣球,代表幸福尽在掌握中,又借由绣球的谐音,表示“有求必应”的含义。雌狮则手持彩带,表示“好彩头”,寓意华堂焕彩、喜气盈门。彩带另一头连接一只顽皮呆萌的小狮子,象征母子亲和、子孙延绵。

石狮市博物馆镇馆对狮(雄狮)(石狮市博物馆 供图)

石狮市博物馆镇馆对狮(雌狮)(石狮市博物馆 供图)

在这对充满温馨幸福情调的石狮子身上,艺术家们把人们对幸福的追求与向往进行了抽象和升华,再通过谐音、寓意等方式,让抽象的概念具象化,成为装饰在狮子身上的吉祥符号。经过岁月浸染和艺术加工,石狮子寄托了越来越多人们对美好的希冀与愿望。

泉州惠安石雕大师蒋惠民收藏的石狮子(陈英杰 摄)

泉港的红砖砖雕石狮 (陈英杰 摄)

不仅如此,大到殿宇、祠堂、寺庙、府第、陵园,小至民居、檐角、石栏杆、桥墩;无论是镇守门户的对狮,或是街头巷尾的狮头“石敢当”,还是蹲守屋脊的“镇风狮”;不论是福州寿山石雕“团狮”,还是莆田木雕、德化白瓷“瑞狮”摆件,在福建古今建筑、非遗技艺、民俗活动,以及老百姓日常生活中,都不乏浓厚祈福纳福寓意的狮子们躬身守护的身影。

各种狮头石敢当(石狮市博物馆 供图)

福州寿山石雕:“团狮”文玩把件,寓意阖家平安团圆(受访者供图)

莆田木雕:荔枝木“瑞狮”摆件(受访者供图)

德化白瓷福狮香炉(受访者供图)

福建是全国唯一以“福”字命名的省份,福建人民以各种形式传承和演绎“福”文化。当“狮”文化遇见“福”文化,入乡随俗,落地生根,形成了别具一格的“福狮”形象,造就了独特的“狮身福魂”。

莆田角雕:萌狮摆件(受访者供图)

而且,在福建历史传统、地域文化、民俗风情的浸润之下,狮子形象被赋予了越来越明显的世俗化、拟人化特征。在人们心目中,狮子不仅是迎祥纳福的瑞兽,也是忠诚肝胆的朋友,更是温顺可爱的玩伴。拟人化的“狮子”,已经成为福建人日常生活中相伴相随的“宠物”。

闽南红砖墙上的狮头鱼身石灰塑像(陈英杰摄)

泉港的红砖砖雕石狮 (陈英杰 摄)

风狮见证 两岸同俗

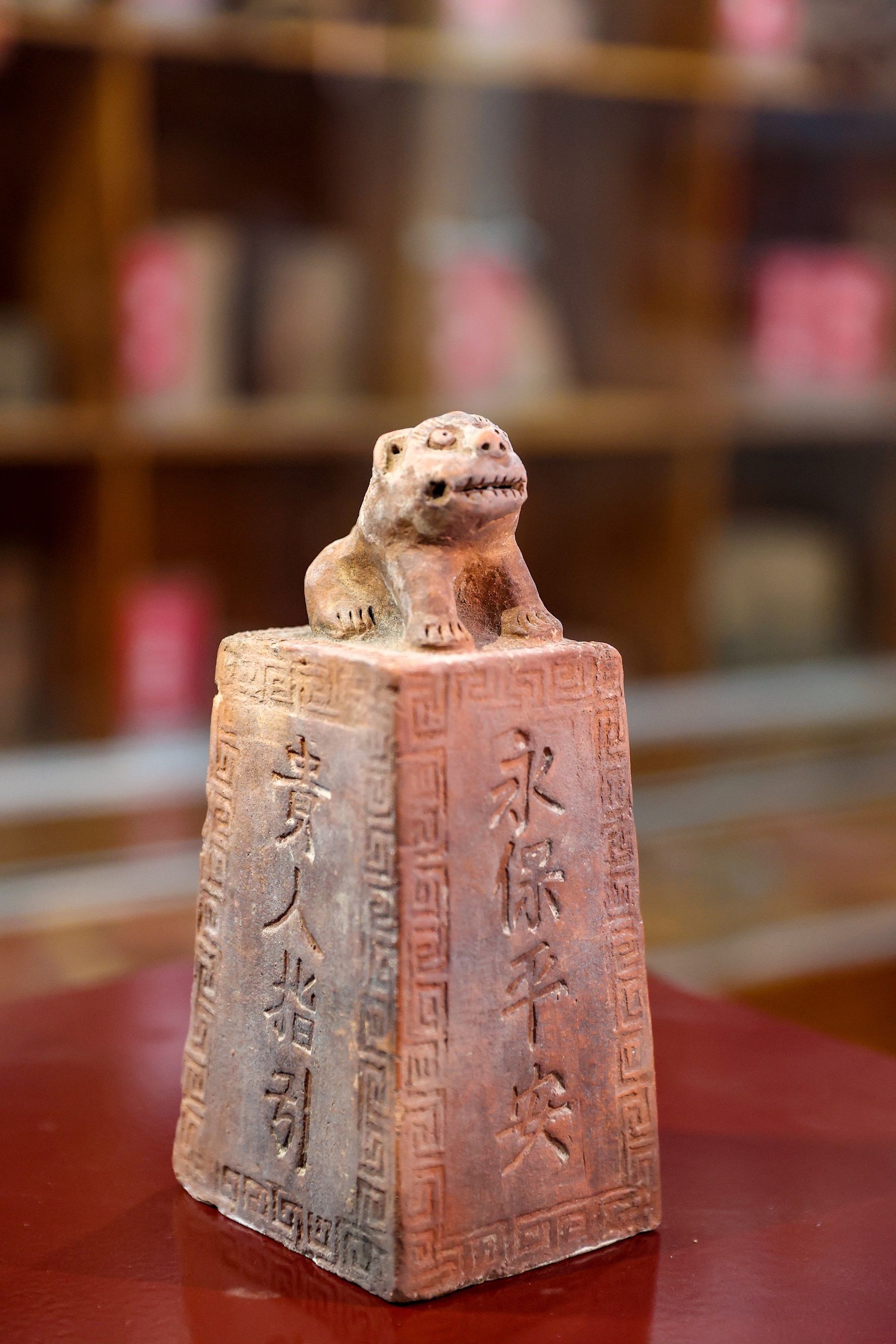

在闽南石狮中,有一类石狮子极具特殊性,它们被人们尊称为“风狮爷”。

在闽南,古时许多出海捕鱼为生的人们相信,台风、飓风、龙卷风等都是“风煞”作怪。为了防止风害,抵抗风邪,在民间便逐渐衍生出了风狮爷信仰。风狮爷信俗,随着闽南先人迁徙,带到了金门及台湾岛内,至今保持兴盛势头。

《金门县志》载:“浯地苦风,村落多在藏风处。其当风路口,每见有石刻巨兽,作猿狻张口人立状,俗语称风狮爷,云可挡风。”

石狮市博物馆藏清代骑狮“风狮爷”(石狮市博物馆 供图)

民俗学家周星研究表明,闽台两地风狮爷制作形态一致,金门、澎湖、台南等地的一些风狮爷甚至是直接由晋江磁灶窑生产的。

泉州是古代海上丝绸之路的起点城市,唐时即有“市井十洲人”盛景,海上贸易络绎不绝。当时远洋航行专靠信风驱动,每逢海舶往返季节,泉州郡守或提举市舶的主管官员率僚属到九日山下的延福寺侧,举行祈求海舶顺风的典礼,并将经过镌刻于九日山中的岩石上。

泉州南安九日山延福寺风狮爷(石狮市博物馆 供图)

2004年,在泉州南安九日山,始建于西晋太康九年(288年)的延福寺,考古出土了一尊高大的风狮爷,专家评估可能是五代以前的雕刻物。泉州市文博研究员陈鹏鹏根据延福寺出土的风狮爷,推测泉郡祈风之俗或在宋代之前就已形成。

金门风狮爷(泉州晚报 供图)

晋江磁灶窑产的风狮(石狮市博物馆 供图)

风狮爷信俗蕴含了沿海先民寄托在风狮爷身上祛邪、避灾、祈福的美好愿望,既见证了海峡两岸民间信仰文化千丝万缕的渊源关系,也展现了海上丝绸之路起点上的福建先民们探索蔚蓝大海的勇气与智慧。

陶瓷板画:风狮爷瓷板迎宾挂屏(受访者供图)

吉祥狮舞 汇聚人心

青龙阵、蝴蝶阵、蜈蚣阵、藤牌阵、八卦阵……这不是金庸小说的武侠江湖,而是闽南人的舞狮世界。

泉州刣狮(又称“狮阵”)是福建武狮的典型代表。狮阵发端于宋代,是集兵战阵法与武艺训练于一体的传统体育表演形式,有多达10余种摆绕阵法。“练拳头保自己、练狮阵顾乡里”的武狮理念,承载着驱邪祈福的美好愿景,体现了朴素的家国情怀。

泉州狮阵(石狮市融媒体中心 供图)

在福建传统节日活动中,舞狮是一项重要内容,含有祈祷平安、贺年贺节的喜庆之意。福建舞狮分文狮和武狮。文狮重形意神态,舞法细腻。武狮重威武技巧,以泉州、漳州、厦门的狮阵、连城客家青狮为代表。

龙岩客家舞青狮(来源:中国摄影报,作者:向阳花)

此外,还有通过绳索操纵的宁德霍童线狮、福州连江仁山拉线狮,用木棒控制的福州永泰舞纸狮、泉州德化纸狮,与傩面舞结合的龙岩漳平吾祠游傩狮舞、三明永安畲族打黑狮,以及与灯舞结合的南平松溪狮子灯等舞狮种类,等等。

霍童线狮表演中,狮子朝舞台左右飞去的动作,称为“穿山跃”。其动作幅度之大、速度之快,令人称奇。(受访者供图)

三明永安畲族打黑狮(受访者供图)

福建舞狮还远播海外,成为华人华侨庆祝传统佳节、举办重大活动必不可少的重头戏,浓浓乡土气息激发了海内外福建人守望相助、情系桑梓的情怀,也向海外展现了中华优秀传统文化的独特魅力。

传承发展 为民造福

言而有信者,必获守信之福。

谈论狮文化,就不得不提及中国唯一以“狮”命名的省辖县级市——石狮市。隋唐以来,一尊威武雄壮的石狮子就静静地蹲坐在石狮市凤里庵前。千年来,石狮人离乡出行常常约定在凤里庵“石狮”这个地方会合。久而久之,一个彼此信守的约定演化成地名,转化成一座城市诚信为先、拼搏进取的精神象征。

凤里庵前的石狮(石狮市融媒体中心 供图)

奋斗本身就是一种幸福。

在石狮城市入口处,屹立着一尊造型威武雄健、神态朝气蓬勃的“东方醒狮”。这尊由旅菲爱国侨胞黄光坦、黄光赞捐资兴建“石狮城雕”,象征着石狮人博大的胸怀、开阔的眼界以及开拓创新、爱拼敢赢的情怀。

石狮市标(陈英杰 摄)

在泉州,狮文化一直是担当有为、拼搏奋斗的象征,体现了泉州人“敢为天下先、爱拼才会赢”的精神特质,也是这座城市最为重要的文化性格之一。正是以这种舍我其谁的担当、攻坚克难的魄力和愈挫愈勇的进取精神,引领侨乡泉州勇于开拓,砥砺奋进,创造了“晋江经验”“泉州模式”,成为福建省乃至全国发展最快、最具活力的地区之一。

“祈福”的情感寄托,化为“造福”的实际行动。

今年3至4月,福建发生局部新冠肺炎疫情。在泉州、宁德等地涌现出一支支以“福狮”命名的医疗队、志愿队、先锋队,他们在疫情来临的关键时刻,挺身而出、冲在一线,彰显了人民至上、生命至上的价值追求,展现了以福狮精神守护一方百姓、护佑家园平安的壮举,为打赢疫情歼灭战做出积极贡献。有狮文化专家感叹:“福狮文化生动地诠释了大爱是福的道理”。

泉州市福狮医疗队(来源:闽南网)

柘荣剪纸《抗疫福狮》(柘荣县委宣传部 供图)

石狮市博物馆馆长李国宏长期研究福狮文化的形成与发展。他认为,“如果说迎祥纳福、祈求平安是人们的一种美好愿景;那么,福狮文化所象征的诚实守信的人文气质、威武奋发的进取精神和大爱无疆的优秀品质,更是福建人民内心深处的追求。”

2013年3月17日,在十二届全国人民代表大会第一次会议闭幕会上,习近平总书记强调,中国梦“必须紧紧依靠人民来实现,必须不断为人民造福”。2014年3月27日,在中法建交五十周年纪念大会上,习近平总书记指出,“中国这头狮子已经醒了,但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子。”

不驰于空想、不骛于虚声。融合中华优秀传统文化与时代精神的福狮文化,正不断传承创新,激励着这片热土上的人们在新的征程上,先行先试、勇立潮头,开放包容、合作发展,踔厉奋发、为民造福,成为新时代的追梦人。

来源:泉州晚报、福建学习平台

编辑:强婕宁 责编:林真贞